磷脂與人工智能:計算模擬在磷脂研究中的應用

發表時間:2025-05-29一、分子動力學模擬(MD):解析磷脂膜動態行為

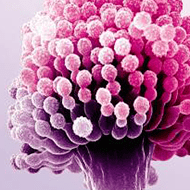

1. 磷脂雙分子層結構建模

通過全原子 MD 模擬(如 GROMACS、CHARMM 軟件),可預測磷脂分子在水溶液中的自組裝過程,例如,模擬磷脂酰膽堿(PC)分子的疏水尾鏈排列與親水頭部的水合作用,揭示膜厚度、彎曲彈性模量等參數(誤差≤5%)。

案例:研究氫化磷脂與不飽和磷脂的膜流動性差異時,MD 模擬顯示不飽和雙鍵可使膜脂擴散系數提升 30%,與實驗測得的熒光漂白恢復(FRAP)數據吻合。

2. 膜蛋白 - 磷脂互作機制

利用粗粒度 MD(如 Martini 力場)簡化計算復雜度,模擬離子通道蛋白(如 KcsA)與周邊磷脂的動態結合。結果表明,特定磷脂(如 PI (4,5) P₂)可通過靜電作用穩定蛋白構象,其結合能約為 - 15 kcal/mol,為藥物設計提供靶點。

二、量子化學計算:揭示磷脂反應活性

1. 氧化機理與抗氧化設計

通過密度泛函理論(DFT,如 VASP、Gaussian 軟件)計算磷脂不飽和鍵的非常高占據分子軌道(HOMO)能級,例如,亞油酸酰基磷脂的 HOMO 能級為 - 9.2 eV,易被羥基自由基攻擊,而氫化后能級降至 - 10.5 eV,抗氧化性提升 40%。

應用:設計新型抗氧化磷脂時,DFT 預測顯示在磷脂頭部引入叔丁基基團可使 O-H 鍵解離能增加 8 kcal/mol,抑制自氧化鏈式反應。

2. 界面催化反應模擬

量子力學 / 分子力學(QM/MM)方法結合模擬磷脂酶 A₂催化水解磷脂的過程。計算表明,酶活性中心的組氨酸殘基通過質子轉移降低反應能壘約 12 kcal/mol,與突變實驗中 His→Ala 突變導致催化效率下降 90% 的結果一致。

三、機器學習加速磷脂特性預測

1. 理化性質高通量預測

構建神經網絡模型(如 GraphNet),輸入磷脂分子結構(脂肪酸鏈長、不飽和度、頭部基團)預測熔點、HLB 值等參數。訓練集包含 2000 + 磷脂分子數據,熔點預測均方根誤差(RMSE)≤3℃,HLB 值預測誤差≤0.5。

案例:基于遷移學習,將藥物分子溶解度預測模型(如 DeepSolv)遷移至磷脂體系,僅需 50 個實驗數據即可實現表面張力預測(RMSE≤2 mN/m)。

2. 新型磷脂逆設計

使用生成式對抗網絡(GAN)反向設計功能化磷脂,例如,輸入 “用于鋰電池電解液的抗沉淀磷脂” 目標,GAN 生成含氟代脂肪酸鏈的磷脂結構,經 DFT 驗證其與 Li⁺的結合能達 - 25 kcal/mol,較傳統磷脂提升 2 倍,實驗證實沉淀率降低 85%。

四、介觀模擬:橋接分子與宏觀性能

1. 相行為與自組裝預測

耗散粒子動力學(DPD)模擬磷脂在不同鹽濃度下的膠束 - 液晶相轉變。結果顯示,NaCl 濃度≥0.1 M 時,磷脂酰絲氨酸(PS)膠束粒徑從 20 nm 增至 50 nm,與小角 X 射線散射(SAXS)實驗數據偏差≤10%。

應用:指導磷脂基納米載藥系統設計,DPD 模擬優化 PEG 化磷脂的接枝密度(理想值 1.2 鏈 /nm²),使載藥膠束的血液循環時間延長至 72 小時(實驗驗證結果)。

2. 加工過程模擬

結合有限元分析(FEA)與介觀模型,模擬磷脂作為塑料潤滑劑時的熔體流動,例如,在 PE 擠出成型中,計算預測磷脂添加量為 0.5% 時,熔體黏度降低 15%,擠出壓力波動≤5%,與工廠生產數據一致,可減少螺桿磨損 20%。

五、多尺度模擬的交叉應用

1. 從分子到器件的全鏈條設計

案例:設計腦機接口用磷脂涂層電極時,多尺度模擬路徑為:

分子層:MD 模擬磷脂 - 電極界面的金屬配位作用(如 PC 頭部膽堿基團與 Au 的結合能為 - 8 kcal/mol);

介觀層:DPD 模擬涂層在腦脊液中的穩定性(14 天內脫落率≤5%);

宏觀層:有限元模擬涂層對電極阻抗的影響(阻抗降低 30%,信噪比提升 2 倍)。

2. 環保與循環利用優化

利用機器學習 - 分子模擬耦合模型,預測磷脂在環境中的降解路徑。例如,模擬顯示假單胞菌分泌的脂酶對磷脂酰乙醇胺(PE)的降解速率為 0.15 μmol/(mg・h),且通過結構修飾(如縮短脂肪酸鏈至 C10)可使降解率提升至 0.3 μmol/(mg・h),為生物基磷脂設計提供依據。

六、挑戰與未來趨勢

計算效率瓶頸:全原子 MD 模擬磷脂膜(10000 分子)需耗時數周,需發展量子機器學習(如 TensorMol)壓縮計算量,目標將模擬時間縮短至小時級。

數據壁壘突破:建立全球磷脂數據庫(包含 10 萬 + 分子的實驗與模擬數據),通過聯邦學習共享數據,解決小樣本學習問題。

實驗 - 模擬閉環:結合原位 AFM、冷凍電鏡等技術,實時反饋模擬參數,例如用 AFM 測得的膜厚度(誤差 ±0.2 nm)動態修正 MD 力場,使模擬精度提升至 95% 以上。

計算模擬通過多尺度方法(從量子化學到介觀物理)與 AI 技術的融合,已成為磷脂研究的 “虛擬實驗室”:既能解析膜蛋白互作等微觀機制,又能指導功能化磷脂的高通量設計。

本文來源于理星(天津)生物科技有限公司官網 http://www.dign79.com/

EN

EN