磷脂的生物標志物

發表時間:2025-06-13磷脂作為生物膜的核心組成成分,其代謝紊亂與多種疾病的發生發展密切相關。近年來,磷脂及其代謝產物作為生物標志物的研究逐漸深入,通過解析體液(如血液、尿液)或組織中磷脂的組成、結構及濃度變化,可為疾病的早期診斷、病程監測及預后評估提供精準指標。以下從磷脂生物標志物的生物學基礎、疾病關聯機制及臨床應用價值展開分析:

一、磷脂作為生物標志物的生物學邏輯

1. 結構多樣性與代謝動態性:

磷脂包含磷脂酰膽堿(PC)、磷脂酰乙醇胺(PE)、磷脂酰絲氨酸(PS)等數百種分子亞型,其脂肪酸鏈飽和度、碳鏈長度及頭部基團的差異,決定了膜結構的流動性與功能特異性。當細胞處于病理狀態(如氧化應激、炎癥反應)時,磷脂酶(如PLA₂、PLC)被激活,導致特定磷脂的降解或重構,其代謝產物(如溶血磷脂、氧化磷脂)會釋放入血或體液,成為疾病的 “分子指紋”。

2. 體液可及性與檢測可行性:

血液中的磷脂主要以脂蛋白(如 LDL、HDL)形式運輸,尿液中的磷脂則源于腎臟濾過或腎小管損傷釋放。通過質譜(MS)、核磁共振(NMR)等技術,可高通量檢測體液中磷脂的分子組成,其濃度變化與組織病理損傷具有時空相關性。

二、磷脂生物標志物在疾病診斷中的典型應用

1. 心血管問題:氧化磷脂與動脈粥樣硬化

診斷標志物:氧化修飾的低密度脂蛋白(ox-LDL)中的氧化磷脂(如1-棕櫚酰-2-氧化亞油酸-甘油-3-磷酸膽堿,OxPL)是動脈粥樣硬化的啟動因子。血漿中OxPL水平升高與斑塊穩定性降低相關,其檢測靈敏度優于傳統指標(如LDL-C),例如,OxPL/apoB 比值可預測急性冠脈綜合征患者的心血管事件風險,AUC值達0.78(高于CRP的 0.65)。

機制關聯:OxPL通過激活巨噬細胞 TLR4 受體,促進炎癥因子(如 IL-6)釋放,同時損傷血管內皮細胞屏障,加速脂質沉積。

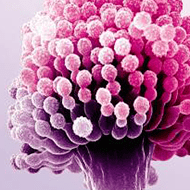

2. ai癥:磷脂代謝重編程與腫liu進展

早期篩查標志物:乳腺ai患者血清中磷脂酰肌醇(PI)及其磷酸化產物(如 PIP2、PIP3)水平顯著升高,源于 PI3K/AKT 通路激活導致的磷脂代謝重編程,例如,血清 PI (38:4) 濃度對乳腺ai的診斷特異性達 89%,聯合 CA15-3 可將早期檢出率提高 20%。

分型標志物:膠質母細胞liu中,磷脂酰絲氨酸(PS)在細胞膜表面的異常暴露可作為腫liu干細胞的標志物,通過 Annexin V 流式細胞術檢測 PS 陽性細胞比例,可區分腫liu惡性程度。

3. 神經系統疾病:磷脂穩態失衡與神經退行性變

阿爾茨海默病(AD):腦脊液中磷脂酰乙醇胺(PE)的多不飽和脂肪酸(如 DHA)含量降低,與突觸膜損傷相關。研究顯示,AD 患者腦脊液 PE (40:6) 濃度較健康人下降 35%,且與 Aβ 斑塊負荷呈負相關。

多發性硬化(MS):血清中溶血磷脂酰膽堿(LPC)水平升高,提示少突膠質細胞髓鞘損傷。LPC 通過激活小膠質細胞 TLR2 受體,加劇神經炎癥,其濃度變化可作為 MS 復發的預警指標。

4. 代謝性疾病:磷脂譜與胰島素抵抗

2 型糖尿病(T2DM):血漿中支鏈脂肪酸(如異亮氨酸衍生的磷脂)含量升高,與胰島素信號通路抑制相關,例如,血漿 PC (36:2) 與 PE (38:4) 的比值可預測 T2DM 發病風險,比值每升高 1 個標準差,發病風險增加 1.42 倍。

非酒精性脂肪肝(NAFLD):肝臟中磷脂酰膽堿(PC)與磷脂酰乙醇胺(PE)的比值(PC/PE)降低,反映膽堿缺乏導致的脂質分泌障礙。肝活檢顯示,NAFLD 患者 PC/PE<1.5 時,進展為肝硬化的風險是比值>2.0 患者的 3.7 倍。

三、磷脂標志物在疾病預后中的臨床價值

預后分層與處理響應預測:

急性腎損傷(AKI)患者尿液中溶血磷脂酰甘油(LPG)水平可預測腎功能恢復情況:LPG>1.2 μmol/L者,90 天內進展為慢性腎病的概率達 68%,而 LPG<0.5 μmol/L 者僅為 12%。

非小細胞肺ai(NSCLC)患者血漿中磷脂酰乙醇胺(PE)的酰基鏈飽和度(如 PE (18:0/20:4))與 PD-1抑制劑響應相關:不飽和 PE 比例高者,客觀緩解率(ORR)達 55%,顯著高于低比例組(23%)。

病程監測與復發預警:

結直腸ai術后患者血清中磷脂酰膽堿(PC)的短鏈酰基亞型(如 PC (16:0/16:0))水平升高,提示腫liu復發。術后 6 個月 PC (16:0/16:0)>2.3 μmol/L 者,2 年內復發率為 47%,是<1.5 μmol/L 者的 2.8 倍。

類風濕關節炎(RA)患者滑膜液中氧化磷脂(如 OxPL-AGEs)濃度與關節侵蝕程度正相關,動態監測其變化可評估疾病活動度,指導生物制劑調整。

四、技術挑戰與未來發展方向

檢測技術的標準化與臨床轉化:

目前磷脂標志物檢測依賴高分辨率質譜(如 LC-MS/MS),但不同實驗室間的定量重復性差(CV>15%),需建立國際統一的磷脂標準品庫(如 NIST 開發的磷脂參考物質),并推動床旁快速檢測技術(如紙芯片結合納米傳感器)的開發。

多組學整合與機制解析:

單一磷脂標志物的診斷效能有限,需結合轉錄組(如磷脂代謝酶基因表達)、蛋白質組(如 PLA₂活性)構建多維預測模型,例如,整合血漿 PC (34:1) 濃度、ALOX15 基因多態性及脂蛋白相關磷脂酶 A2(Lp-PLA2)活性,可將冠心病預測準確率提升至 89%。

個性化醫療與藥物靶點發現:

基于患者磷脂譜特征實施精準干預:如針對 AD 患者 PE (DHA) 缺乏,可設計 DHA 靶向遞藥系統;針對腫liu細胞 PI3K 通路激活,開發磷脂酰肌醇類似物抑制劑(如 IPI-145),實現 “生物標志物指導下的精準處理”。

磷脂作為動態響應疾病狀態的生物大分子,其分子譜的變化承載了豐富的病理生理信息。從心血管疾病的氧化磷脂檢測到ai癥的磷脂代謝分型,磷脂生物標志物正從基礎研究走向臨床應用,為疾病的“精準診斷-預后分層-療效監測”提供新工具。未來需通過技術創新(如單細胞磷脂組學)與機制深挖,進一步釋放磷脂標志物在精準醫學中的潛力,推動其成為連接分子病理與臨床決策的關鍵橋梁。

本文來源于理星(天津)生物科技有限公司官網 http://www.dign79.com/

EN

EN