磷脂酰絲氨酸在食品中的消費者教育:提升認知與接受度

發表時間:2025-07-03磷脂酰絲氨酸(Phosphatidylserine,PS)作為一種兼具營養與功能價值的天然磷脂,其在食品領域的應用潛力日益凸顯,但消費者對其認知仍處于初級階段。提升公眾對磷脂酰絲氨酸的科學認知、增強消費接受度,需要從信息傳遞的精準性、場景化價值挖掘及信任體系構建等多維度展開,實現“科學原理—產品價值—生活需求”的有效銜接。

一、聚焦核心認知:用通俗語言解構科學價值

消費者對磷脂酰絲氨酸的陌生感源于其“專業術語”屬性,需通過簡化科學原理、錨定熟悉場景降低理解門檻:

功能定位的場景化表達:將磷脂酰絲氨酸“維持神經細胞膜完整性、參與信號傳導”的核心功能,轉化為消費者可感知的價值,例如“幫助大腦高效處理信息”“支持注意力集中”等,尤其針對學生、職場人群、中老年群體的需求痛點(如學習壓力、工作疲勞、認知衰退風險),建立“健康營養支持”的初步認知。

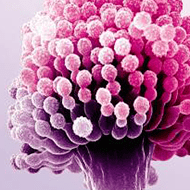

來源與安全性的透明化傳遞:強調磷脂酰絲氨酸的天然來源(如大豆、蛋黃、魚類),通過“人體自身也能合成,但隨年齡增長減少,需從食物或補充劑獲取”的表述,弱化“人工添加”的距離感;同時引用權威機構認證(如FDA的GRAS認證、EFSA的健康聲稱批準),強化“安全可信賴”的基礎認知。

與常見營養素的關聯對比:通過類比幫助消費者理解,例如“如果把大腦細胞比作‘通訊站’,磷脂酰絲氨酸就像‘信號塔’,讓信息傳遞更順暢 —— 類似 Omega-3 保護血管,磷脂酰絲氨酸則更聚焦細胞間的‘高效溝通’”,借助已知營養素的認知基礎,降低它的認知難度。

二、挖掘食品應用場景:從“成分”到“解決方案”的轉化

消費者對功能性食品的接受度,取決于其能否融入日常飲食場景。需針對不同食品形態,突出 PS 的適配性與便捷性:

傳統食品的功能升級:在乳制品(酸奶、牛奶)、谷物制品(燕麥片、面包)中強化磷脂酰絲氨酸時,強調“不改變原有口感,每天一杯/一片即可補充日常所需”,滿足消費者 “在習慣飲食中輕松獲取營養” 的需求;針對兒童食品,可結合“無添加蔗糖、水果口味”等特點,將磷脂酰絲氨酸與“助力成長關鍵期大腦發育”綁定,緩解家長對“功能性”與“適口性”的顧慮。

特殊膳食的精準匹配:在老年營養食品中,突出磷脂酰絲氨酸與其他營養素(如膳食纖維、益生菌)的協同作用。

消費場景的情感聯結:通過“早餐時的一杯磷脂酰絲氨酸強化牛奶,開啟專注的一天”“睡前的磷脂酰絲氨酸酸奶,幫助大腦放松”等場景化營銷,讓它從“陌生成分”變為“融入生活習慣的營養伙伴”,減少消費者對 “刻意補充” 的抵觸心理。

三、構建信任體系:多方協同消除認知壁壘

消費者對功能性成分的接受度,依賴于權威信息、真實體驗與社會認同的共同支撐:

權威背書與科普聯動:聯合營養學會、醫療機構開展公益科普,通過短視頻、圖文等形式解析磷脂酰絲氨酸的科學研究(如臨床研究中 “每日補充 100-300mg磷脂酰絲氨酸對認知功能的改善數據”),避免夸大宣傳;邀請營養師、醫生在大眾媒體中答疑,回應“磷脂酰絲氨酸是否適合所有人”“長期攝入是否有副作用”等常見疑問。

用戶體驗與口碑積累:鼓勵早期使用者分享真實感受(如 “連續食用磷脂酰絲氨酸酸奶后,工作時注意力更集中”),通過 “普通人的真實反饋” 增強說服力;針對敏感人群(如孕婦、慢性病患者),明確標注 “建議咨詢專業人士”,體現負責任的品牌態度。

行業標準與透明化生產:推動磷脂酰絲氨酸在食品中添加量的標準化(如根據不同人群需求設定推薦攝入量),公開原料來源、生產工藝(如“非轉基因大豆提取”“低溫酶解保留活性”),通過透明化增強消費者對產品的信任。

四、應對認知誤區:主動澄清與科學引導

消費者可能存在的誤解(如“磷脂酰絲氨酸是‘智商稅’”“只有老年人需要”),需通過精準溝通化解:

破除“功能夸大” 的疑慮:明確磷脂酰絲氨酸的作用是“營養支持”而非“處理疾病”,例如 “磷脂酰絲氨酸不能治愈記憶力衰退,但科學研究表明,持續補充有助于維持正常的認知功能”,避免過度承諾引發的信任反噬。

拓寬適用人群的認知:強調磷脂酰絲氨酸的普適性,例如“兒童期大腦發育、青年期學業工作壓力、中老年認知維護,不同階段都可能需要磷脂酰絲氨酸的支持”,打破“僅針對特定人群”的局限認知。

區分“天然來源”與“合成”的差異:針對部分消費者對“添加劑”的擔憂,說明天然提取磷脂酰絲氨酸與人體自身成分的一致性,以及與合成磷脂的區別,強化“源于自然、適配人體”的特性。

提升磷脂酰絲氨酸在食品中的消費者認知與接受度,本質是一場“科學價值生活化”的轉化。通過通俗化的知識傳遞、場景化的需求匹配、系統化的信任構建,讓磷脂酰絲氨酸從“專業術語”變為消費者可理解、可感知、可信賴的營養選擇,并實現其在食品領域的價值落地。

本文來源于理星(天津)生物科技有限公司官網 http://www.dign79.com/

EN

EN