磷脂酰絲氨酸的疏水性、親水性與雙分子層形成能力研究

發表時間:2025-09-28磷脂酰絲氨酸(Phosphatidylserine,簡稱PS)作為生物膜的核心磷脂成分,其分子結構的“雙親性”(同時具備親水性與疏水性)是生物膜雙分子層結構形成的根本前提。深入理解磷脂酰絲氨酸的親水-疏水特性及雙分子層形成能力,需從“分子結構與極性分布”“親水-疏水作用機制”“雙分子層組裝動力學與穩定性”三個維度展開,結合分子間相互作用規律與實驗驗證,揭示其在生物膜構建中的核心作用。

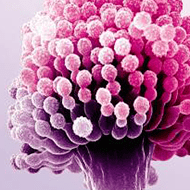

一、分子結構:親水頭基與疏水尾鏈的極性分化

磷脂酰絲氨酸的雙親性源于其明確的分子結構分區,不同結構單元的極性差異直接決定了其親水與疏水特性,這是后續形成雙分子層的結構基礎。

(一)親水頭基:極性基團主導的親水核心

磷脂酰絲氨酸的親水頭基位于分子一端,由“絲氨酸殘基-磷酸基團-甘油骨架連接區”構成,富含極性鍵與可解離基團,具備強親水性:

極性基團的電荷與氫鍵特性:絲氨酸殘基含氨基(-NH₃⁺,生理 pH 下帶正電)與羥基(-OH,中性極性基團),磷酸基團(-PO₄²⁻,生理pH下帶負電)通過磷酸二酯鍵與甘油骨架連接 —— 這些基團可與水分子形成密集的氫鍵(如羥基的O原子、磷酸基團的O原子與水分子的H原子結合,氨基的 H 原子與水分子的O原子結合),同時帶電基團與水分子形成靜電相互作用(水合作用),使頭基成為分子中“強親水區域”;

親水性的量化特征:通過“水-辛醇分配系數(logP)”衡量,磷脂酰絲氨酸頭基的 logP 值約為-2.5 至-3.0(logP 值越小,親水性越強),與水分子的結合能可達-40至-60kJ/mol(遠高于一般極性分子),確保頭基在水溶液中優先與水接觸,而非相互聚集。

(二)疏水尾鏈:非極性脂肪酸鏈的疏水特性

磷脂酰絲氨酸的疏水尾鏈位于分子另一端,由兩條通過酯鍵連接在甘油骨架上的脂肪酸鏈構成,其非極性特征決定了分子的疏水性:

脂肪酸鏈的非極性與范德華力作用:脂肪酸鏈多為含14-22個碳原子的烷烴鏈(如神經組織中PS的尾鏈常為棕櫚酸C16:0與花生四烯酸C20:4),僅含C-C單鍵(或少量C=C雙鍵)與C-H鍵,無極性基團,無法與水分子形成氫鍵或靜電作用,反而會因“破壞水分子的有序水合層”產生疏水效應(疏水相互作用);

疏水性的影響因素:脂肪酸鏈的長度與飽和度直接調控疏水性強度 —— 鏈越長(碳原子數越多),非極性區域越大,疏水性越強(如C22:0尾鏈的疏水作用能比C16:0高15%-20%);雙鍵(不飽和鍵)會使鏈產生彎曲,減少分子間的緊密堆積,略微降低疏水性(如C20:4尾鏈的疏水作用能比C20:0低8%-10%),但整體仍以疏水特性為主(尾鏈區域的logP值約為5.0-7.0,疏水性顯著高于頭基)。

(三)雙親性平衡:分子結構的“amphiphilic 協同”

磷脂酰絲氨酸分子的親水頭部與疏水尾部通過甘油骨架剛性連接,形成“一端親水、一端疏水”的線性雙親結構,且親水頭部的體積(約占分子總體積的30%-40%)與疏水尾部的體積(約占60%-70%)比例適宜 —— 這種結構既避免了“親水過強導致分子完全溶解于水”,也防止了“疏水過強導致分子完全聚集沉淀”,為后續在水溶液中自組裝形成有序結構(如雙分子層)提供了分子基礎。

二、親水-疏水作用機制:分子間相互作用的動態平衡

磷脂酰絲氨酸在水溶液中的行為由“親水作用(頭基-水、頭基-頭基)”與“疏水作用(尾鏈-尾鏈)”共同調控,兩種作用的動態平衡決定了其聚集形態,而雙分子層是能量很低的穩定聚集狀態。

(一)親水作用:頭基與水及頭基間的相互作用

親水作用的核心是“頭基與水分子的水合”及“頭基間的極性相互作用”,為雙分子層的“親水界面”提供穩定性:

頭基-水的水合作用:磷脂酰絲氨酸溶于水后,親水頭基會立即與周圍水分子形成“水合殼層”(每個頭基結合10-15個水分子)—— 磷酸基團的負電荷與水分子的正電端(H)形成靜電吸引,絲氨酸的羥基與水分子形成氫鍵,這種水合作用可降低頭基在水中的表面能(從約 70mN/m 降至 30-40mN/m),使分子在水溶液中初步分散;

頭基-頭基的極性相互作用:相鄰磷脂酰絲氨酸分子的親水頭基間可通過“靜電作用”與“氫鍵”進一步結合 —— 例如,一個磷脂酰絲氨酸分子磷酸基團的負電荷(-PO₄²⁻)可與鄰近分子絲氨酸氨基的正電荷(-NH₃⁺)形成離子鍵,同時羥基間可形成氫鍵,這頭基間的相互作用使頭基區域形成有序的“親水層”,避免尾鏈暴露于水中,為雙分子層的“外層界面”提供結構支撐。

(二)疏水作用:尾鏈的疏水聚集與范德華力

疏水作用是驅動磷脂酰絲氨酸自組裝形成雙分子層的核心動力,其本質是“疏水尾鏈為減少與水的接觸面積,自發聚集形成疏水區域”:

疏水效應的熱力學驅動:當磷脂酰絲氨酸分子分散于水中時,疏水尾鏈會破壞水分子的有序水合層(形成“疏水水合殼”),導致系統熵值降低(熱力學不穩定);為恢復熵增,尾鏈會自發相互靠近,形成“疏水核心”,將水從尾鏈表面排擠出去 —— 這一過程的自由能變化(ΔG)為負值(約-15 至-25 kJ/mol per molecule),是熱力學自發過程,直接驅動磷脂酰絲氨酸分子向“尾鏈聚集、頭基朝外”的結構排列;

尾鏈間的范德華力增強:尾鏈聚集后,相鄰脂肪酸鏈的 C-H 鍵間會產生“倫敦色散力”(一種弱范德華力),這種力雖單個強度弱(約 0.5-1 kJ/mol),但大量尾鏈的協同作用可形成穩定的疏水相互作用(總作用能可達-50至-80kJ/mol per molecule),使疏水核心緊密堆積,避免水分子滲入,為雙分子層的“中間疏水區域”提供結構穩定性。

(三)親水-疏水平衡:雙分子層形成的關鍵條件

磷脂酰絲氨酸的親水-疏水作用需達到“平衡狀態”才能形成雙分子層,而非其他聚集形態(如膠束、微團):

若親水作用過強(如頭基體積過大、電荷過多),分子會傾向于形成“頭基朝外、尾鏈朝內”的球形膠束(如短鏈磷脂);

若疏水作用過強(如尾鏈過長、飽和度過高),分子會傾向于形成多層堆積的“脂質體”或沉淀;

磷脂酰絲氨酸的分子結構(頭基體積適中、尾鏈為兩條長鏈脂肪酸)使親水作用與疏水作用強度匹配 —— 頭基的水合作用與頭基間相互作用,恰好能抵消尾鏈聚集產生的“向內收縮力”,使分子形成“雙層平行排列”的結構(雙分子層),此時系統能量非常低,是很穩定的聚集形態。

三、雙分子層形成能力:組裝過程、結構特征與穩定性調控

磷脂酰絲氨酸的雙分子層形成是“分子自組裝”過程,其能力可通過組裝動力學、結構完整性及環境適應性體現,同時受分子自身特性與外部條件調控。

(一)雙分子層的自組裝過程:從分子分散到有序排列

磷脂酰絲氨酸在水溶液中的雙分子層組裝可分為三個階段,體現其高效的自組裝能力:

分散與初步聚集階段:磷脂酰絲氨酸粉末或膜碎片溶于水后,首先在攪拌或超聲作用下分散為單個分子或小聚集體(含 10-50個分子),此時頭基與水充分水合,尾鏈開始初步聚集(疏水作用啟動);

bilayer 成核階段:小聚集體通過布朗運動相互碰撞,尾鏈進一步聚集形成“bilayer 核”(含 100-200個分子),核內分子呈“頭基朝外、尾鏈相對”的雙層排列,此時親水-疏水作用達到初步平衡,核結構相對穩定;

bilayer 擴展與閉合階段: bilayer 核通過“吸附周圍單個分子”或“與其他小核融合”不斷擴展,最終形成連續的平面雙分子層(如在支持膜體系中)或閉合的脂質體(如在自由水溶液中)—— 這一過程通常在幾分鐘至幾十分鐘內完成(取決于濃度與溫度),通過動態光散射(DLS)可觀察到粒子尺寸從幾納米(小聚集體)增長至幾百納米(脂質體),證明雙分子層的成功形成。

(二)雙分子層的結構特征:磷脂酰絲氨酸賦予的獨特屬性

磷脂酰絲氨酸形成的雙分子層不僅具備“親水外層-疏水中間層”的典型結構,還因其分子特性展現出獨特屬性,進一步驗證其雙分子層形成能力:

厚度與密度:通過 X 射線衍射(XRD)與原子力顯微鏡(AFM)觀測,磷脂酰絲氨酸雙分子層的總厚度約為4-5 nm(親水頭部厚度約1-1.5nm,疏水尾部厚度約2-3nm),分子堆積密度約為 0.5-0.6 molecules/nm²—— 這種厚度與密度與生物膜(如紅細胞膜厚度約4-6 nm)高度匹配,說明磷脂酰絲氨酸可獨立或與其他磷脂協同形成接近天然生物膜的結構;

電荷特性:磷脂酰絲氨酸親水頭基的負電荷(生理 pH 下)使雙分子層的親水外層帶負電,zeta電位約為-30至-50mV—— 這種負電性可通過靜電排斥防止雙分子層聚集融合(如脂質體在溶液中穩定分散),同時為雙分子層與帶正電的膜蛋白、陽離子信號分子(如Ca²⁺)的結合提供位點,體現其功能適配性;

流動性調控:磷脂酰絲氨酸的脂肪酸鏈特性(如不飽和鍵含量)可調控雙分子層的流動性 —— 含不飽和尾鏈(如花生四烯酸C20:4)的磷脂酰絲氨酸形成的雙分子層,在生理溫度(37℃)下的熒光偏振度(衡量流動性的指標)約為0.2-0.3(流動性較高),而含飽和尾鏈(如硬脂酸 C18:0)的 PS 雙分子層熒光偏振度約為0.4-0.5(流動性較低),這種流動性可調性使其能適應不同細胞或細胞器膜的功能需求(如神經細胞膜需高流動性以支持信號傳遞,線粒體膜需適度剛性以維持能量代謝)。

(三)雙分子層穩定性的調控因素:分子與環境的協同作用

磷脂酰絲氨酸雙分子層的穩定性是其形成能力的重要體現,受分子自身特性與外部環境共同調控,確保其在生理條件下不分解、不破裂:

分子內因素:

脂肪酸鏈長度:鏈越長(如 C22:0),尾鏈間范德華力越強,雙分子層越穩定(相變溫度Tc越高,如 C22:0 PS的Tc約為45℃,遠高于生理溫度,不易發生相變);

頭基相互作用:磷脂酰絲氨酸頭基的氨基與磷酸基團形成的內部分子鍵(如氫鍵),可增強頭基區域的穩定性,減少頭基與水的過度作用導致的層間分離;

外部環境因素:

離子濃度:水溶液中的二價陽離子(如Ca²⁺、Mg²⁺)可與磷脂酰絲氨酸頭基的負電荷結合,形成“離子橋”,增強相鄰雙分子層間的靜電吸引力,提高整體穩定性(如在 Ca²⁺濃度為1mmol/L 時,PS 雙分子層的破裂壓力從0.5MPa 提升至1.2MPa);

pH值:生理pH(7.2-7.4)下,磷脂酰絲氨酸頭基的氨基帶正電、磷酸基團帶負電,形成“兩性離子”狀態,頭基間相互作用非常強;若pH過低(<5.0)或過高(>9.0),頭基電荷分布改變(如氨基去質子化、磷酸基團過度解離),會削弱頭基間作用,導致雙分子層穩定性下降;

溫度:在相變溫度Tc以下,雙分子層呈凝膠態(剛性強、穩定性高);在Tc以上呈液態(流動性高、穩定性略降),但磷脂酰絲氨酸的Tc通常高于或接近生理溫度(如神經組織PS的Tc約為32-35℃),確保在生理條件下雙分子層處于“液態有序”狀態,兼顧流動性與穩定性。

磷脂酰絲氨酸的疏水性、親水性與雙分子層形成能力是“結構決定功能”的典型體現:其分子結構的雙親性(親水頭部與疏水尾部的極性分化)是基礎,親水-疏水作用的動態平衡(疏水效應驅動尾鏈聚集、親水作用支撐頭基界面)是核心動力,而高效的自組裝過程與穩定的雙分子層結構(適配天然生物膜的厚度、電荷與流動性)是最終體現,其能力不僅使PS成為生物膜雙分子層的關鍵構建單元,還為其進一步發揮“調控膜蛋白活性、介導信號傳導”等功能提供了結構平臺。深入研究PS的親水-疏水特性與雙分子層形成機制,不僅有助于理解生物膜的構建原理,還能為人工膜材料(如藥物載體脂質體、仿生膜傳感器)的設計與優化提供理論依據。

本文來源于理星(天津)生物科技有限公司官網 http://www.dign79.com/

EN

EN