磷脂酰絲氨酸在乳制品中的穩定性研究

發表時間:2025-07-04磷脂酰絲氨酸(PS)作為一種重要的磷脂類化合物,在乳制品中的穩定性受多種環境因素和加工條件影響,其降解機制及保護策略是研究的核心方向。以下從穩定性影響因素、降解路徑及提升策略三方面展開分析:

一、影響磷脂酰絲氨酸穩定性的關鍵因素

pH值的作用

乳制品的pH范圍(通常 4.6-6.8)對磷脂酰絲氨酸穩定性影響顯著。在酸性條件下(如發酵乳),磷脂酰絲氨酸分子中的磷酸基團易發生質子化,導致極性頭部電荷分布改變,分子間斥力減弱,易與酪蛋白等乳蛋白形成復合物,加速聚集沉淀;而在中性偏堿性環境中,它的磷酸酯鍵更易被水解酶(如磷脂酶)攻擊,尤其是乳中天然存在的磷脂酶 A₂,會催化磷脂酰絲氨酸水解生成溶血磷脂酰絲氨酸和游離脂肪酸,導致其活性結構破壞。

溫度與熱處理的影響

低溫儲存(如 4℃冷藏)可延緩磷脂酰絲氨酸 降解,但若長期冷凍(-18℃),乳制品中的冰晶會破壞它與乳脂形成的脂質雙層結構,導致其暴露于水相,增加氧化和酶解風險。熱處理是乳制品加工的關鍵環節:巴氏殺菌(60-70℃)對磷脂酰絲氨酸的影響較小,但超高溫滅菌(UHT,135℃以上)會引發它的熱氧化 —— 其不飽和脂肪酸鏈(如花生四烯酸殘基)中的雙鍵易被氧化生成過氧化物,進而斷裂形成醛類物質,同時高溫會促使磷脂酰絲氨酸與乳清蛋白發生美拉德反應,導致其化學結構不可逆改變。

氧化環境與金屬離子的催化作用

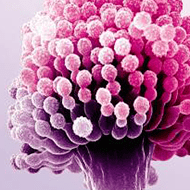

乳制品中存在的氧氣、光照及過渡金屬離子(如 Fe²⁺、Cu²⁺)是磷脂酰絲氨酸氧化降解的主要誘因。它的甘油骨架連接的脂肪酸鏈(尤其是不飽和脂肪酸)在金屬離子催化下,通過自由基鏈式反應發生氧化:先是雙鍵鄰位的亞甲基被奪取氫原子形成自由基,進而與氧結合生成過氧自由基,分解為小分子醛、酮等,導致磷脂酰絲氨酸結構崩解。此外,乳中的脂氧合酶也會加速這一過程,尤其在乳脂肪球膜(MFGM)中,PS 與脂氧合酶的空間距離較近,更易被靶向降解。

儲存時間與微生物活動

隨著儲存時間延長,乳制品中的微生物(如乳酸菌、腐敗菌)代謝產生的酸性物質會降低體系 pH,同時分泌磷脂酶(如磷脂酶 C),進一步催化磷脂酰絲氨酸的磷酸二酯鍵水解,生成甘油二酯和磷酸絲氨酸。即使在無菌條件下,其自身的化學不穩定性也會隨時間累積,尤其是在光照或反復凍融條件下,降解速率顯著加快。

二、磷脂酰絲氨酸的主要降解路徑

磷脂酰絲氨酸在乳制品中的降解以化學水解和氧化反應為主,同時伴隨酶促降解:

化學水解:在酸性或堿性條件下,磷脂酰絲氨酸的磷酸酯鍵發生斷裂,生成絲氨酸和溶血磷脂;若處于高溫環境,甘油酯鍵也可能水解,釋放游離脂肪酸和磷酸絲氨酸衍生物。

氧化降解:不飽和脂肪酸鏈的氧化是磷脂酰絲氨酸結構破壞的核心路徑,分為起始(自由基生成)、增殖(過氧化物積累)和終止(小分子產物形成)三個階段,導致它的雙親性結構喪失,無法維持脂質雙層或膜結合活性。

酶促降解:乳中內源性磷脂酶(如 A₁、A₂、C)或微生物分泌的磷脂酶,可特異性水解磷脂酰絲氨酸分子中的不同位點:磷脂酶 A₂作用于 sn-2 位脂肪酸鏈,生成溶血磷脂酰絲氨酸;磷脂酶 C 則靶向磷酸酯鍵,生成甘油二酯和磷酸絲氨酸,這些產物均失去 PS 原有的生理活性。

三、提升磷脂酰絲氨酸在乳制品中穩定性的策略

優化加工工藝

采用溫和的熱處理方式(如巴氏殺菌替代 UHT),并控制加熱時間(如縮短至 15-30 秒),減少磷脂酰絲氨酸的熱氧化和蛋白結合損失;在均質過程中,通過調節壓力(如 15-20 MPa)促進它與乳蛋白形成穩定復合物,利用蛋白的包裹作用隔絕氧氣和酶的攻擊。

調控體系環境

調整乳制品 pH 至中性偏酸(如 pH 6.0-6.5),既避免堿性條件下的酶解加速,又減少酸性過強導致的聚集;添加天然抗氧化劑(如維生素 E、茶多酚)或金屬離子螯合劑(如檸檬酸),抑制自由基生成和金屬離子的催化作用,其中茶多酚可與磷脂酰絲氨酸形成氫鍵,增強其抗氧化能力。

改進儲存條件

采用避光包裝(如棕色玻璃瓶或鋁箔包裝),并在 4℃以下冷藏儲存,避免冷凍 - 解凍循環;對于長保質期產品,可結合無菌灌裝技術,減少微生物污染引發的酶促降解。

添加保護劑

引入乳清蛋白分離物(WPI)或酪蛋白磷酸肽(CPP),通過分子間相互作用(疏水作用、靜電吸引)形成磷脂酰絲氨酸-蛋白復合物,將磷脂酰絲氨酸包裹在疏水核心中,降低其與氧氣、酶的接觸概率;此外,添加鞘磷脂等其他磷脂可與它共同形成脂質雙層,提高整體膜結構的穩定性。

磷脂酰絲氨酸在乳制品中的穩定性需通過控制加工條件、優化儲存環境及引入保護機制綜合提升,以很大程度保留其結構完整性和生理功能。

本文來源于理星(天津)生物科技有限公司官網 http://www.dign79.com/

EN

EN