磷脂酰絲氨酸在食品中的供應鏈管理:原料來源與質量控制

發表時間:2025-08-15磷脂酰絲氨酸(PS)作為一種具有認知功能改善作用的功能性成分,其在食品供應鏈中的管理核心圍繞原料來源的穩定性與質量控制的全鏈條把控,以確保最終產品的安全性、有效性及合規性。以下從原料來源與質量控制兩方面展開分析:

一、原料來源:多元化路徑與供應鏈特征

磷脂酰絲氨酸的原料來源主要分為天然提取與生物合成兩大類,不同來源的原料在供應鏈穩定性、安全性及應用場景上存在顯著差異,直接影響其在食品中的適用性。

1. 天然提取原料

大豆來源:大豆是目前食品級磷脂酰絲氨酸主流的原料來源。大豆磷脂中含有少量天然磷脂酰絲氨酸(約 1-3%),通過酶解或溶劑萃取工藝可富集純化得到磷脂酰絲氨酸。其優勢在于原料供應穩定(全球大豆產量高、產地分布廣,如巴西、美國、中國等),且屬于植物基來源,契合素食、清真等消費需求,安全性較高(避免動物源潛在風險)。但大豆原料受產地氣候、種植方式影響較大,需關注品種一致性(如非轉基因大豆的合規性)及農殘、重金屬積累問題。

動物腦組織來源:早期磷脂酰絲氨酸提取多依賴牛腦、豬腦等動物組織,其天然的含量較高(約 5-10%)。但該來源存在顯著供應鏈風險:一方面,動物腦組織可能攜帶病原體(如瘋牛病病毒、朊病毒),存在食品安全隱患,目前多數國家已限制或禁止動物腦組織來源磷脂酰絲氨酸 在食品中的應用;另一方面,動物源原料受畜牧業波動影響大(如疫病、養殖周期),供應鏈穩定性差,且與素食、宗教飲食禁忌沖突,應用場景受限。

2. 生物合成原料

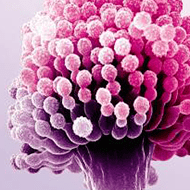

微生物發酵:近年來,微生物發酵成為磷脂酰絲氨酸原料的新興來源。通過篩選高產磷脂酰絲氨酸的菌株(如酵母菌、乳酸菌),利用發酵工程調控碳氮源、pH、溫度等條件,使微生物合成并積累磷脂酰絲氨酸,再經分離純化獲得產品。該方法的優勢在于:原料(如葡萄糖、氨基酸)供應穩定,不受自然條件限制;發酵過程可控,磷脂酰絲氨酸的純度高(可達 50% 以上),且可通過基因工程優化菌株性能,提升產量;產品無動物源風險,適配更廣泛的食品場景(如嬰幼兒食品、素食食品)。但微生物發酵對菌株穩定性、發酵工藝參數(如溶氧量、代謝副產物)要求嚴格,供應鏈需配套高標準的菌種保藏與發酵管控體系。

二、質量控制:全鏈條風險管控

磷脂酰絲氨酸在食品供應鏈中的質量控制需覆蓋原料篩選、生產加工、儲存運輸及終端檢測等全環節,核心目標是確保產品純度達標、污染物可控、功能穩定性良好。

1. 原料端質量控制

天然原料篩查:對于大豆來源,需檢測原料的農殘(如有機磷、擬除蟲菊酯)、重金屬(鉛、鎘、砷)、黃曲霉毒素(尤其是AFB1)等污染物,確保符合GB 2762、GB 2763等食品原料標準;同時通過指紋圖譜等技術確認大豆品種一致性,避免混雜低質品種影響提取效率。對于動物源原料(若仍有應用),需嚴格檢疫證明,檢測病原體及獸藥殘留,且優先選擇可控養殖基地的原料,降低疫病風險。

微生物發酵原料管控:發酵用菌株需經安全性評估(如 GRAS 認證),確保無致病性、不產生毒素;發酵培養基(如葡萄糖、蛋白胨)需檢測純度及污染物(如微生物總數、重金屬);發酵過程中實時監測pH、溶氧、菌體濃度及磷脂酰絲氨酸合成量,避免雜菌污染或代謝失衡導致副產物(如有機酸、內毒素)積累。

2. 生產加工環節控制

提取工藝優化:天然原料提取多采用溶劑法(如乙醇、己烷)或酶解法(如磷脂酶 D 催化轉磷脂反應),需控制溶劑殘留(如乙醇殘留量≤0.5%),避免有機溶劑對食品安全性的影響;酶解法需篩選高特異性酶制劑,控制酶解溫度、時間以減少脂肪酸氧化(避免產生哈喇味或有害物質),同時通過層析純化提高磷脂酰絲氨酸的純度(目標純度通常≥20%,食品級多要求≥50%)。

發酵后處理控制:微生物發酵產物需經離心、超濾、層析等步驟分離純化,去除菌體殘骸、培養基殘留及代謝副產物;干燥過程(如噴霧干燥)需控制溫度(≤60℃),避免磷脂酰絲氨酸因高溫氧化降解(PS 含不飽和脂肪酸,易氧化)。

3. 儲存與運輸環節控制

磷脂酰絲氨酸對氧氣、光照、高溫敏感,易發生氧化變質(表現為酸價升高、色澤變深)。供應鏈中需采用真空包裝或充氮包裝,儲存環境溫度控制在15-25℃,相對濕度≤60%,避免陽光直射;運輸過程中需冷鏈保障(短途可常溫但需避光),并實時監測包裝完整性,防止破袋導致氧化或污染。

4. 終端檢測與合規性控制

關鍵指標檢測:成品需檢測磷脂酰絲氨酸含量(通過高效液相色譜法HPLC或薄層色譜法TLC 確認),確保符合產品標準(如中國保健食品原料要求 PS 含量≥20%);檢測氧化指標(如過氧化值、茴香胺值)評估穩定性;檢測污染物(重金屬、微生物總數、霉菌酵母)及溶劑殘留,確保符合食品級安全標準。

法規合規性:不同國家對食品中磷脂酰絲氨酸的添加量、原料來源有明確規定(如歐盟EFSA允許大豆來源的作為營養強化劑,每日攝入量≤300mg;中國 GB 14880 規定磷脂酰絲氨酸可用于乳制品、飲料等,添加量≤100mg/100g)。供應鏈需根據目標市場調整產品規格,如歐盟禁止動物源磷脂酰絲氨酸,美國對發酵來源的需提交 GRAS 認證文件,確保合規性。

5. 供應鏈追溯體系

建立從原料到成品的全鏈條追溯系統,記錄原料產地、批次、提取/發酵工藝參數、檢測報告、運輸儲存條件等信息,通過區塊鏈或二維碼技術實現可追溯,以便在出現質量問題時快速定位風險環節。例如,大豆來源磷脂酰絲氨酸需記錄種植基地編號、收割時間、提取批次;發酵來源的需記錄菌株編號、發酵批次、純化工藝參數等。

磷脂酰絲氨酸的食品供應鏈管理需以“原料多元化選擇+全鏈條質量管控”為核心:原料端優先選擇大豆或微生物發酵來源,平衡安全性與供應穩定性;質量控制覆蓋原料篩查、工藝優化、儲存運輸及終端檢測,結合法規要求與技術手段降低風險。隨著消費者對天然、安全功能性成分的需求提升,微生物發酵來源磷脂酰絲氨酸的供應鏈占比可能進一步擴大,其質量控制的重點將向菌株優化、發酵效率提升及氧化穩定性改善傾斜,以適配更廣泛的食品應用場景。

本文來源于理星(天津)生物科技有限公司官網 http://www.dign79.com/

EN

EN