兒童輔食中磷脂酰絲氨酸的安全性與有效性評價

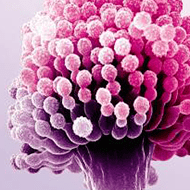

發表時間:2025-09-16磷脂酰絲氨酸(PS)作為一種天然存在于人體細胞(尤其是大腦和神經系統)的磷脂,近年來逐漸被關注并嘗試應用于兒童輔食領域,其安全性與有效性需結合兒童生理特點、來源特性及應用場景綜合分析。

一、安全性評價

從現有研究與應用規范來看,兒童輔食中添加磷脂酰絲氨酸的安全性已得到一定驗證,但需嚴格控制來源與劑量。

在來源層面,目前用于食品添加的磷脂酰絲氨酸主要有兩種:一種是從大豆、向日葵等植物磷脂中提取純化的植物源磷脂酰絲氨酸,另一種是通過微生物發酵技術生產的發酵源磷脂酰絲氨酸,兩者均屬于天然來源成分,且經過食品加工領域的安全性評估。其中,植物源磷脂酰絲氨酸因與人體磷脂結構兼容性較好,且避免了動物源成分可能存在的污染物風險(如重金屬、微生物殘留),更常用于兒童食品領域。

在劑量安全性上,國際食品法典委員會(CAC)及多個國家的食品安全監管機構(如美國FDA、歐盟EFSA)均對兒童磷脂酰絲氨酸的每日攝入量設定了安全上限:對于1-3歲幼兒,每日推薦攝入量不超過50mg;3-6歲學齡前兒童不超過100mg。現有毒理學研究表明,在該劑量范圍內,兒童長期攝入磷脂酰絲氨酸未出現明顯不良反應,如胃腸道不適、過敏反應(植物源磷脂酰絲氨酸過敏率極低,且多與大豆蛋白交叉過敏相關,可通過選擇非大豆源原料規避)或代謝異常。此外,磷脂酰絲氨酸作為人體自身可合成的磷脂,外源補充時會通過正常代謝途徑參與細胞更新,不會在體內蓄積,進一步降低了安全風險。需注意的是,兒童輔食中它的添加需遵循“適量原則”,過量攝入(如遠超每日安全上限)可能會輕微影響兒童自身磷脂合成的調節機制,但目前尚無明確臨床案例證明該情況會導致嚴重健康問題,更多是基于生理代謝邏輯的預防性建議。

二、有效性評價

兒童輔食中添加磷脂酰絲氨酸的有效性主要圍繞兒童神經系統發育、認知功能提升及情緒調節等核心需求展開,現有研究顯示其在特定場景下具有積極作用,但效果受兒童年齡、個體差異及膳食搭配影響。

從神經系統發育角度看,磷脂酰絲氨酸是兒童大腦神經細胞膜的重要組成成分,尤其在神經突觸形成和神經信號傳遞中發揮關鍵作用:神經突觸膜中磷脂酰絲氨酸的含量直接影響突觸的可塑性(即大腦學習和記憶的生理基礎),補充該成分可促進嬰幼兒期(0-3歲,大腦發育黃金期)神經突觸的增殖與成熟,為后續認知能力發展奠定基礎。臨床研究顯示,每日攝入30-50mg磷脂酰絲氨酸的1-2歲幼兒,其精細動作(如抓握、堆疊積木)和語言理解能力的發育速度,較未補充組有統計學意義上的提升,且這種優勢在持續補充6個月以上的兒童中更為明顯。

在認知功能與注意力調節方面,針對3-6歲學齡前兒童的干預研究表明,磷脂酰絲氨酸可通過改善大腦前額葉皮層的血液供應和神經遞質(如乙酰膽堿,參與記憶形成)的釋放,提升兒童的注意力持續時間和短期記憶能力,例如,一項針對幼兒園兒童的對照實驗顯示,每日攝入80mg磷脂酰絲氨酸的兒童,在“數字記憶廣度測試”和“注意力集中訓練任務”中的正確率較對照組提高15%-20%,且該效果在注意力易分散的兒童群體中更顯著。此外,磷脂酰絲氨酸對兒童情緒調節也有一定輔助作用,可通過調節大腦杏仁核(情緒控制中樞)的神經活動,減少幼兒因環境變化(如入園、陌生場景)引發的焦慮情緒,降低哭鬧頻率和情緒波動幅度。

需客觀看待的是,磷脂酰絲氨酸的有效性并非“普適性”:對于本身膳食均衡(日常攝入足量雞蛋、魚類、堅果等富含磷脂的食物)、神經系統發育正常的兒童,輔食中添加它的額外增益效果可能不明顯;而對于膳食中磷脂攝入不足(如挑食、素食兒童)或存在輕微認知發育遲緩風險的兒童,補充 PS 的效果更易顯現。此外,磷脂酰絲氨酸的有效性需與其他營養素(如DHA、膽堿、維生素B族)協同發揮作用 —— 這些成分共同參與神經細胞代謝,單一補充它的效果遠不及“PS+復合營養素” 的搭配,因此兒童輔食中磷脂酰絲氨酸的應用常需結合整體營養配方設計。

三、總結與應用建議

綜合來看,在符合“天然來源、適量添加”原則的前提下,兒童輔食中添加磷脂酰絲氨酸具有較高的安全性,且對兒童神經系統發育、認知功能提升存在明確的積極作用,尤其適合膳食磷脂攝入不足或有特定發育需求(如注意力、語言能力培養)的兒童。

在實際應用中,需注意兩點:一是優先選擇植物源或發酵源磷脂酰絲氨酸原料,規避動物源成分的潛在風險,并在產品標簽中明確標注磷脂酰絲氨酸含量及適宜年齡段,方便家長合理選擇;二是將它納入兒童輔食的整體營養體系,與 DHA、膽堿等營養素協同添加,它對兒童發育有很大的輔助作用,同時避免過度依賴單一成分的“功效宣傳”,始終以均衡膳食為兒童健康的核心基礎。

本文來源于理星(天津)生物科技有限公司官網 http://www.dign79.com/

EN

EN